note(ノート)とは?初心者向けの始め方・使い方・メリットを徹底解説

「note(ノート)」とは、コンテンツの投稿や販売、ユーザー同士の交流などが楽しめるため、クリエイターやそれを目指す方にうってつけの情報発信ツールです。無料で手軽に利用することができます。

この記事では、「noteをこれから使い始める」という方に向け、 noteの始め方や使い方、メリット・デメリットなどを詳しく紹介していきます。

目次

note(ノート)とは?

「note(ノート)」は、クリエイターが文章、画像、音声、動画などを自由に投稿し、ユーザーがそのコンテンツを応援できる人気のメディアプラットフォームです。

2014年にスタートしたこのサービスは、無料で記事を公開することができます。

また、有料サービスの「noteプレミアム」や、企業がプロモーションや採用、ブランディングなどに活用できる「note pro」という法人向けプランも提供されています。

note株式会社の発表によれば、2022年4月時点でnoteを利用しているクリエイター(登録ユーザー)の数は500万人を突破しました。

さらに、作成したコンテンツを販売して、収入を得ている人は10万人を超えたそうです。

(参照)

note会員数が前年比30%増の500万人超に! | note株式会社のプレスリリース

noteとブログの違い

noteはブログに似たサービスですが、機能や使い方においていくつかの異なる点があります。ブログとの違いを理解することで、自分に合ったプラットフォームとして活用しやすくなります。

違い①:収益化の方法

noteとブログの大きな違いの1つは「収益化の方法」です。

noteでは、広告を掲載することはできませんが、自分で作成した有料記事を販売して、収益を得ることができます。 さらに、記事ごとに販売価格を設定できるため、クリエイター自身がコンテンツの価値を決めることが可能です。

一方、ブログでの収益化は、主に広告掲載が中心となります。記事内に広告を配置し、それが表示されたりクリックされたりすることで広告収入が発生します。

違い②:デザインのカスタマイズ性

noteとブログの違いの2つ目は「デザインのカスタマイズ性」です。

noteでは、デザインを自由にカスタマイズすることができないため、見た目を工夫して他のクリエイターと差別化するのが難しい点があります。シンプルで統一感のあるデザインが特徴ですが、オリジナリティを出すには限界があります。

一方、ブログではデザインの自由度が高く、特に有料の「WordPress」を利用すれば、テンプレートやプラグインを使って自分好みのデザインにカスタマイズ可能です。

違い③:集客のしやすさ

noteとブログの違いの3つ目は「集客のしやすさ」です。

noteでは、基本的に「note」の共通ドメインを利用するため、独自のSEO対策が面倒、アクセスを集めにくくなります。

独自ドメインを使うには「note pro」を契約する必要がありますが、個人利用するには高額だと感じる方も多いでしょう。

WordPressブログでは、独自ドメインを簡単に設定でき、Google検索で上位表示させる「SEO対策」を実施しやすいため、集客力を高めることができます。

ただし、無料ブログサービスを利用する場合は、noteと同様に共用ドメインを使用するケースが多いため、SEOの自由対策度が低くなり、WordPressほどの集客効果を期待するのは難しいでしょう。

違い④:コンテンツの所有者

noteとブログの違いの4つ目は「コンテンツの所有者」にあります。

noteでは、作成したコンテンツはnoteのプラットフォーム上で公開されます。そのため、万が一noteがサービスを終了した場合、記事が削除されてしまう可能性があります。プラットフォームに依存するリスクがある点が注意点です。

一方、WordPressブログを利用している場合、独自サーバー上にデータを保存するため、サービス終了のリスクがなく、作成したコンテンツがなくなる心配はありません。自分の所有権が保たれるのが大きな特徴です。

ただし、「アメーバブログ」や「はてなブログ」などの無料ブログサービスを利用する場合、noteと同様にプラットフォームに依存しているため、サービス終了に伴ってコンテンツが消えてしまう可能性があります。

自分の目的やリスク管理に合ったプラットフォームを選ぶことが重要です。

noteのメリット

ここからはnoteのメリットについてご紹介します。メリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- コンテンツを有料販売できる

- 記事のエクスポート・インポート機能がある

- クリエイターをサポートする機能がある

メリット①:コンテンツを有料販売できる

noteのメリット1つ目は「コンテンツを有料販売できる」ことです。noteでは、コンテンツを有料で公開できる便利な機能が利用できます。公開時に有料オプションを選び、販売価格を設定するだけで簡単に始められます。

また、noteで作成した記事は、カテゴリーごとに「マガジン」として整理できます。

マガジンとは、特定のテーマやお気に入りの記事をまとめて管理する機能です。マガジンごとに有料設定が可能なため、メルマガのようにコンテンツを発信することができます。

メリット②:記事のエクスポート・インポート機能がある

noteのメリット2つ目は「記事のエクスポート・インポート機能がある」ことです。noteには、エクスポート・インポート機能があり、記事1つのXMLファイルとしてまとめてダウンロードできます。

また、同時に記事内の画像もZip形式で保存されるため、非常に便利です。ただし、特定の記事のみを公開することはできません。

メリット③:クリエイターをサポートする機能がある

noteのメリット3つ目は「クリエイターをサポートする機能がある」ことです。noteには、クリエイターを直接支援できる「サポート機能」があります。100円から10万円までの範囲で、クリエイターに記事の対価として、お金を支払うことができます。

さらに、クリエイター側は、サポートしてくれたユーザーに対して、任意でお礼のメッセージを送ることが可能です。

noteのデメリット

ここからは、noteのデメリットについてご紹介します。デメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- SEO対策が難しい

- 基本的に広告を掲載できない

- デザインのカスタマイズができない

デメリット①:SEO対策が難しい

noteでは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンからのアクセス、いわゆる「SEO対策」が難しいとされています。

その理由としては「カスタマイズ性が低く、詳細なSEO対策が行えないこと」「共有ドメインのため、検索結果の上位に記事を表示させにくいこと」などが挙げられます。

noteでも独自ドメインを運用してSEO対策を強化することは可能ですが、それには法人向け高機能プラン「note pro」へのアップグレードが必要です。

note proは、月額8万円の費用がかかるため、主に法人や大規模なコンテンツ運営を目指す方に適したプランです。

デメリット②:基本的に広告を掲載できない

noteは、基本的に広告を掲載することができません。

通常、ブログで収益化を目指す場合、アフィリエイトやGoogleアドセンスによる広告収入を得るのが一般的ですが、noteで収益を上げるためには有料コンテンツの販売が中心となります。

唯一、Amazonアソシエイトによる広告掲載は可能ですが、noteでのアフィリエイト収入を大きく伸ばすのは難しいと言えるでしょう。

デメリット③:デザインのカスタマイズができない

noteは手軽にコンテンツを発信できるプラットフォームですが、デザインのカスタマイズがほとんどできません。そのため、他のnoteユーザーと見た目で差別化するのが難しい点がデメリットです。

一方で、独自のブログを立ち上げれば、デザインを自分の好みに合わせて自由にカスタマイズでき、他のサイトとは一線を画すオリジナルなデザインを作成可能です。その結果、ユーザーの目を引きやすくなり、リピーターの増加やブランドの認知度向上につながります。

noteは見るだけでも使える?

noteではアカウント登録をしなくても、ゲストとして記事を見たり、「スキ」を押してお気に入りを表現することができます。好きなクリエイターの投稿を楽しむだけであれば、アカウント登録をする必要がありません。

noteの始め方

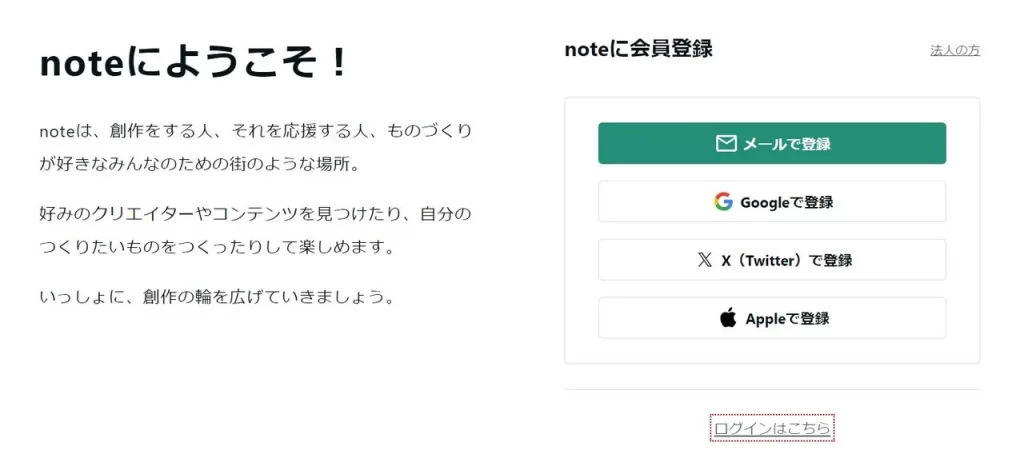

ただし、自分で記事を書きたい場合には、アカウント登録をする必要があります。ここでは、noteの新規アカウントを登録する方法をスマホアプリの画面とともに解説します。

noteを開いて「会員登録」をクリックし、登録方法を選択する

クリエイター名、メールアドレス、パスワードなどの必要事項を入力する

※本稿ではメールアドレスを利用していますが、GoogleやX(旧Twitter)アカウントを利用して登録することも可能です。

自身のnoteのURLを設定すれば、登録完了

noteの使い方

ここからは、noteの基本的な使い方を解説します。

プロフィールを設定する

読者に自分がどんなクリエイターなのかを伝えるために、コンテンツを投稿する前にプロフィールを設定しましょう。まずは、ヘッダー画像とプロフィールの文章だけでも、入れておくのがおすすめです。

プロフィールに、どのようなコンセプトでnoteを運営しているのか書いておくと、他の記事も併せて読んでもらいやすくなると言われています。

プロフィールを設定する手順は以下の通りです。

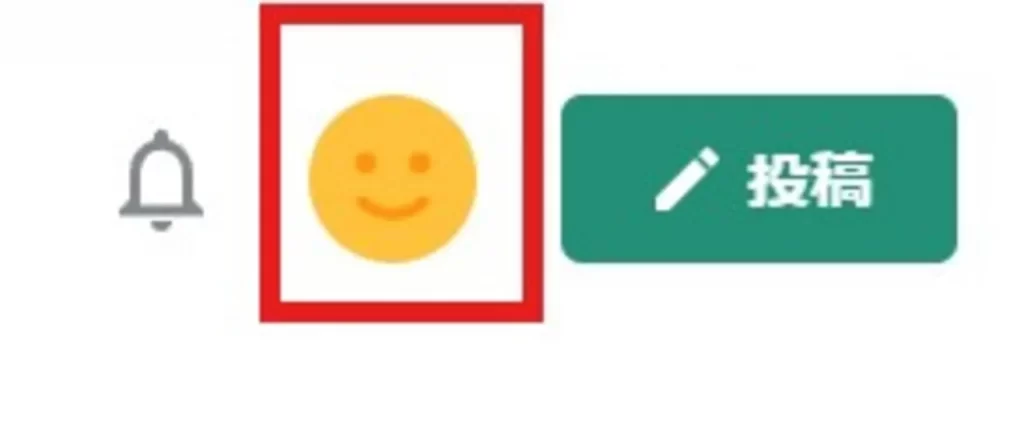

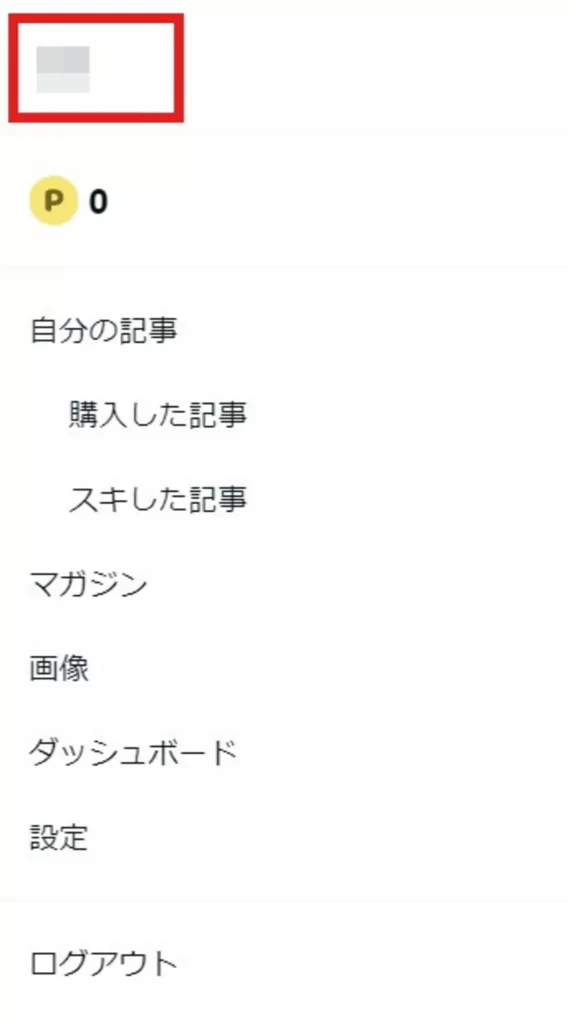

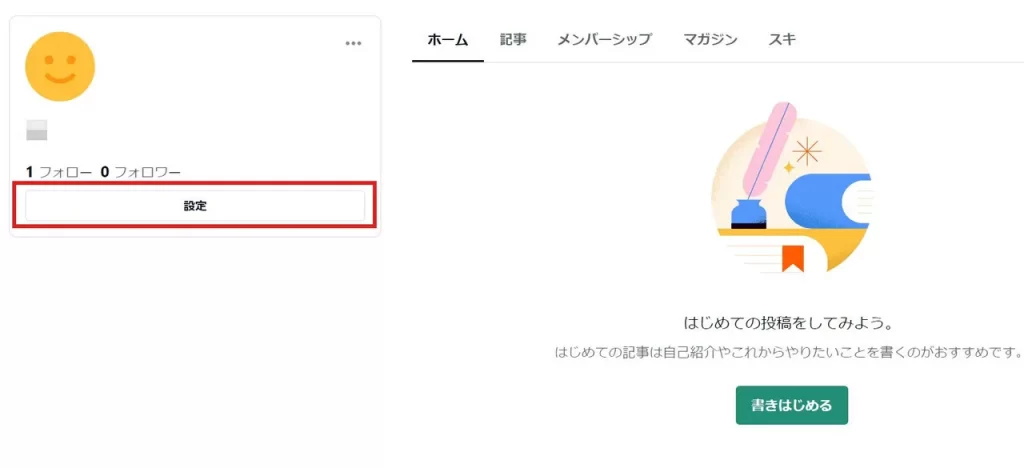

(1)まず、トップページの右上にあるプロフィール画像(画像の赤枠部分)をクリックし、自分のアカウント名をクリックすると、プロフィールの管理画面が表示される。

(2)画面左部の「設定」をクリックすると、プロフィール編集画面に移行する。この画面からプロフィール画像やヘッダー画像、自己紹介文の変更が可能。

投稿する

プロフィールが設定できたら、実際にnoteで投稿をしてみましょう。

トップページの「投稿」ボタンを押すと、「テキスト」「画像」「つぶやき」「音声」「動画」の5つの投稿パターンが表示されます。本稿では、最も基本的な「テキスト」による投稿方法を説明していきます。

タイトルと見出しの設定

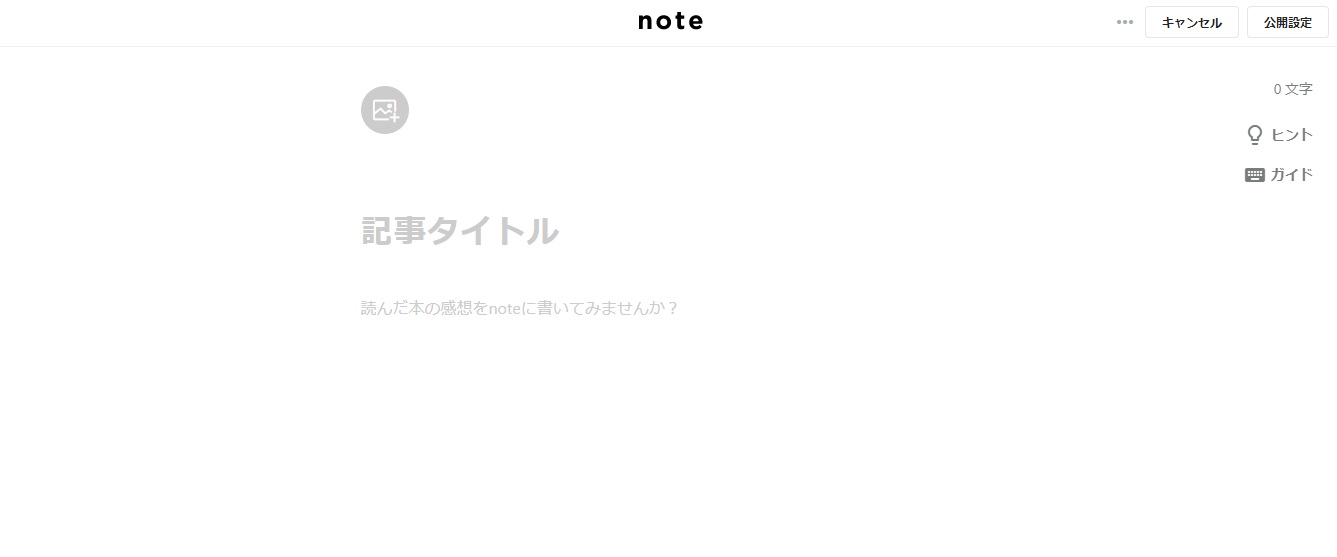

「テキスト」をクリックすると、以下のような編集画面が表示されます。

記事のイメージ画像を設定することも可能ですが、投稿の際必須となるのは「記事タイトル」と「本文」のみです。

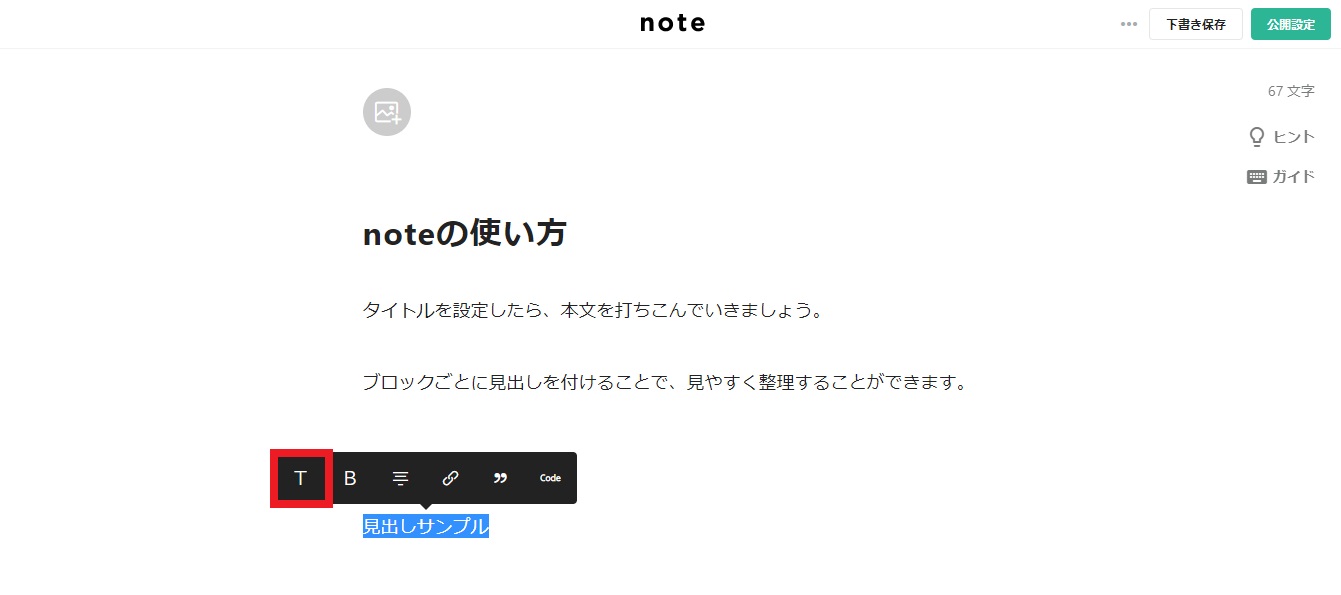

本文を打ちこんでいる最中、区切りをつけたい箇所があれば「見出し」の機能を使いましょう。見出しにしたいテキストを打ちこんだ後、マウスでその箇所を選択すると、以下のようにテキスト上にガイドが表示されます。

ガイドの赤枠部分の「T」をクリックすることで、選択箇所が見出しとして設定されます。

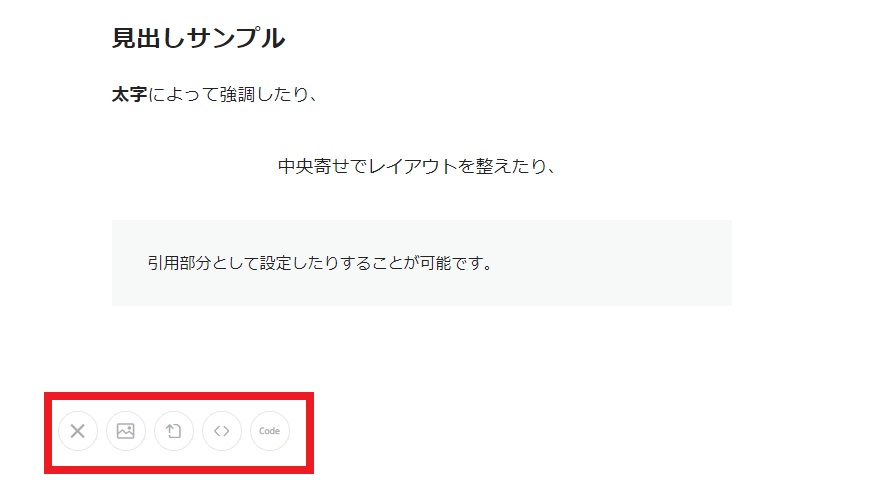

文字を装飾する

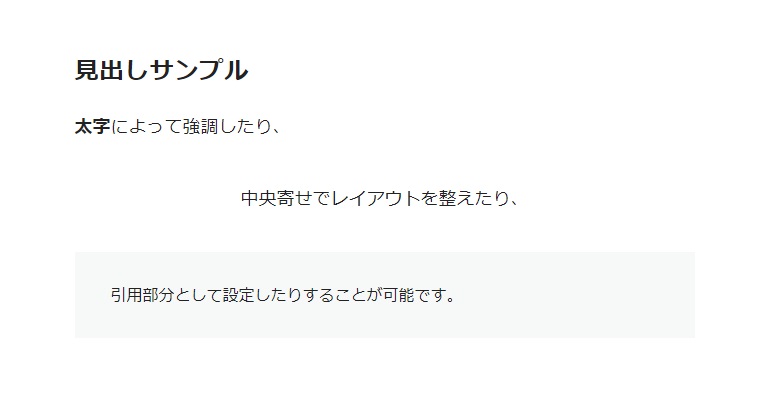

テキストを選択した際に表示されるガイドからは、「太字」や「中央寄せ」「引用」といった機能も選ぶことができます。

テキストにリンクを貼り付けたり、HTMLコードを設定したりといった操作も可能です。

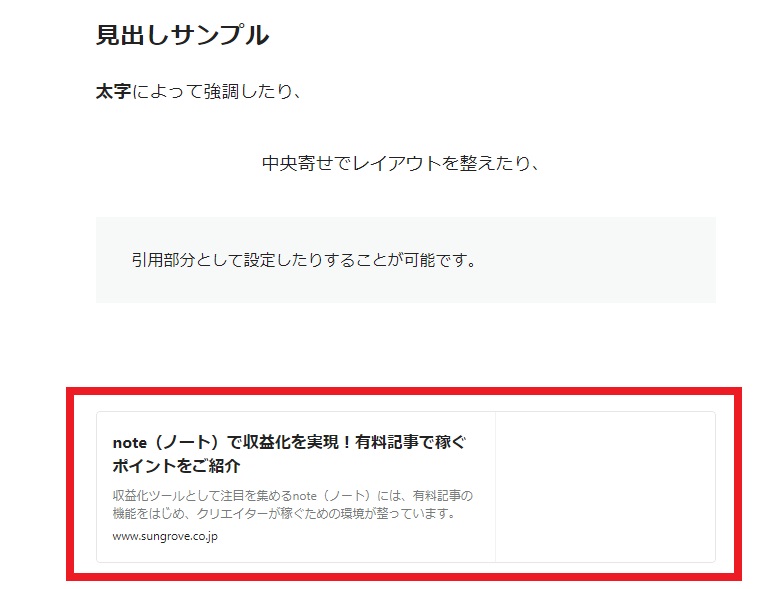

リンクを挿入する

段落を変えたときに表示される「+」のマークをクリックすると、段落内に挿入できる要素のアイコンが表示されます。

画像やその他ファイルのアップロード、リンク挿入やコード貼り付けが可能です。

ここでは、赤枠内の右から二番目にある「リンク」の機能を見てみましょう。

右から二番目のボタンをクリックすると、URLを挿入する枠が表示されます。リンクさせたいURLを貼り付けるだけで、以下のようにカード形式でリンクが設置されます。

通常のリンクはもちろんですが、XのURLを貼り付ければ投稿内容そのものが表示され、YouTubeであれば動画がそのままページに埋め込まれます。

記事を公開する

記事が完成したら、いよいよ公開です。編集画面の右上にある「公開設定」をクリックすると、ハッシュタグや記事販売の設定を行う画面に遷移します。

ハッシュタグをつけることで、他のユーザーの目に留まりやすくなり、流入数アップが見込めます。投稿する際は、内容に沿ったタグを必ず設定しておくようにしましょう。

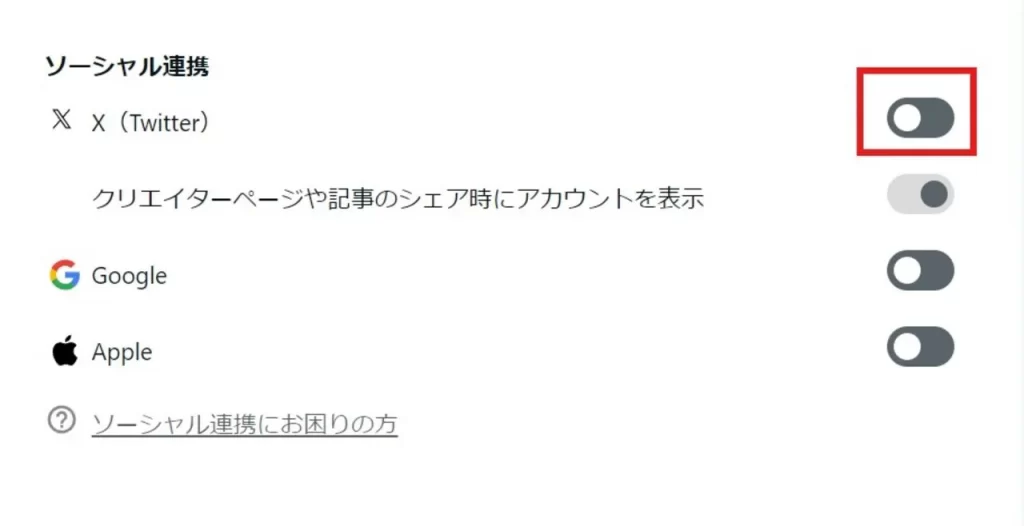

SNSと連携させる

X(旧Twitter)などのSNSを利用しているのであれば、noteのアカウントと連携させるのがおすすめです。特にXとnoteは相性がよく、自分の記事を誰かがXでシェアした時に、自分のXIDが表示されるため、感想やメンションに気づきやすくなります。

また、マイページにも連携しているSNSのアイコンが表示されるため、記事に興味を持ってくれた人がSNSも覗いてくれる、といった効果も期待できます。

noteとXを連携させるための設定手順は以下の通りです。

(1)「アカウント設定」の「ソーシャル連携」から、XのOFF(灰色)にする。

(2)遷移した画面からXのアカウントにログインすると、連携が完了する。

高評価へのリアクションを設定する

noteには「スキ」という、Facebookの「いいね」にあたる機能が存在します。気に入った作品を評価する際に使われる機能ですが、noteはこの「スキ」をしてくれたユーザーに対して「お礼のメッセージ」を送ることができます。

FacebookやXの感覚だと、「いいねしただけで、わざわざメッセージを送る必要がある?」と思ってしまいますが、noteにおける「スキ」は「自分の作品への評価」にほかなりません。自身の作品に目を通し、気に入ってくれた他のユーザーに対して、お礼の言葉を贈ることで「クリエイター同士の交流」のきっかけともなりえます。

テンプレートとしてお礼の言葉を用意しておけば、自動的に「スキ」してくれたユーザーにメッセージが表示されます。

「アカウント設定」の「リアクション」タブをクリックすると、以下の画面からお礼メッセージを設定することができます。

メッセージを複数設定しておけば、「スキ」が押されるたびランダムに表示されるため、テンプレートだということも気になりません。

「スキ」は、自分がクリエイターとして認められた証であり、また「スキしてくれた人に次もチェックしてもらえるチャンス」でもあります。小さな設定一つが大きな違いとなりますので、お礼メッセージはぜひとも設定しておくようにしましょう。

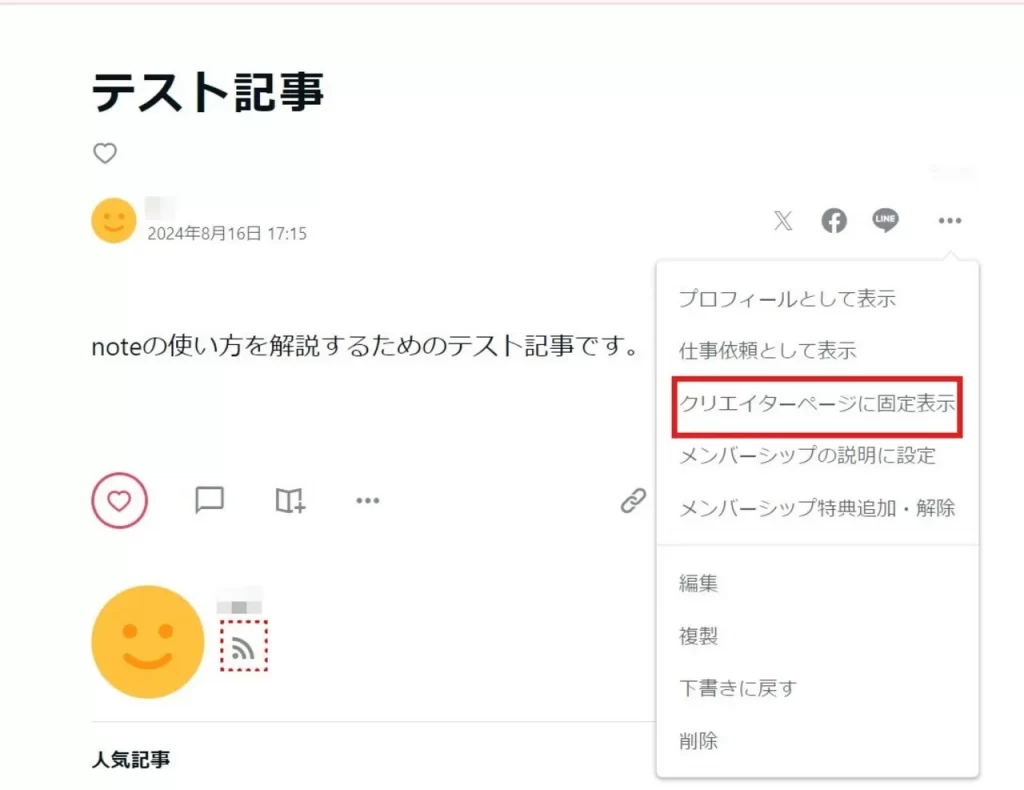

記事を固定表示する

自分自身を紹介する記事や、うまく記事が書けたら、それをトップに固定表示することで、届けたい情報を効率的に伝えることができます。

固定表示したい記事を表示した状態で、タイトルの右側にある「…」マークをクリックすると、以上のようなメニューが表示されます。

「クリエイターページに固定表示」を選択すると、トップに記事が固定されます。クリエイターとしての名刺代わりになる作品で、トップページを飾りましょう。

その他のアカウント管理

その他、アクセス状況の解析や有料記事の売上管理などについて、説明します。

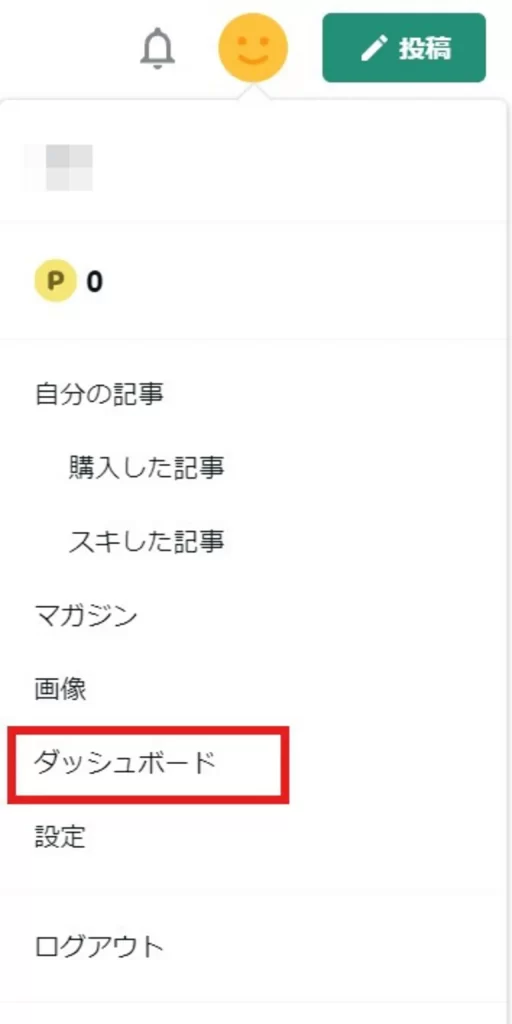

アクセス状況は、マイページメニューの「ダッシュボード」から確認できます。

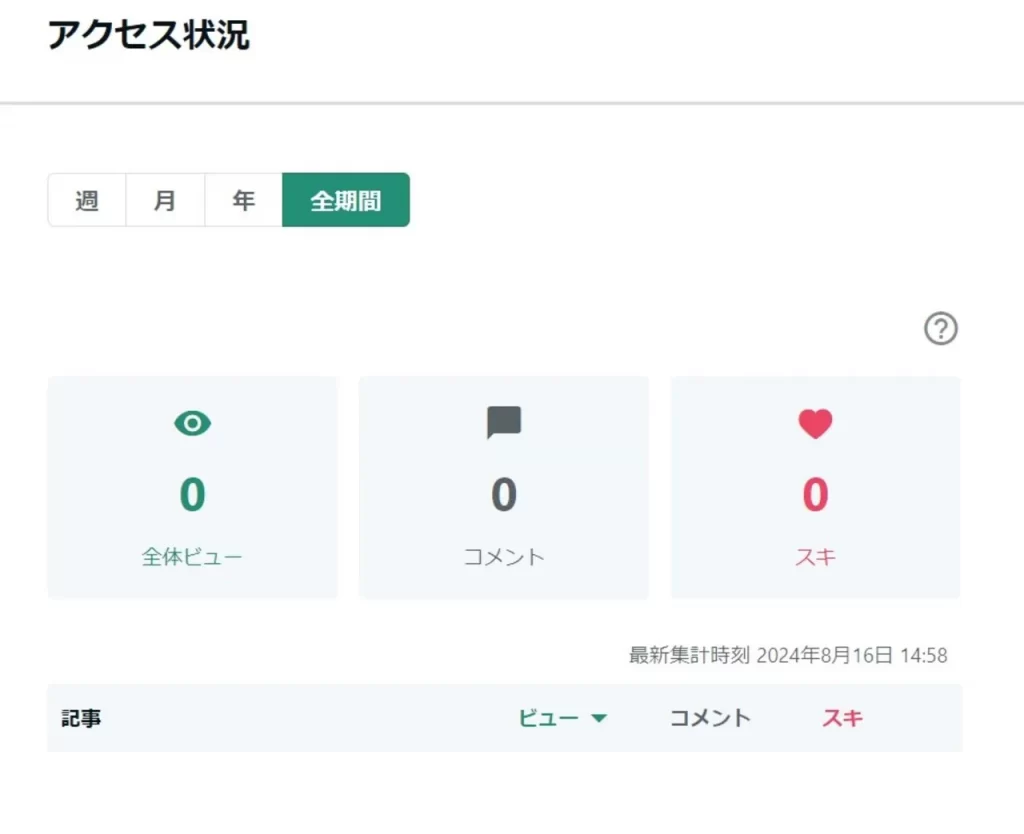

アクセス状況の解析

期間ごとにアクセス数などを確認できるようになっています。記事別のアクセス状況も表示されますので、どのような記事が評価されているか一目で確認可能です。

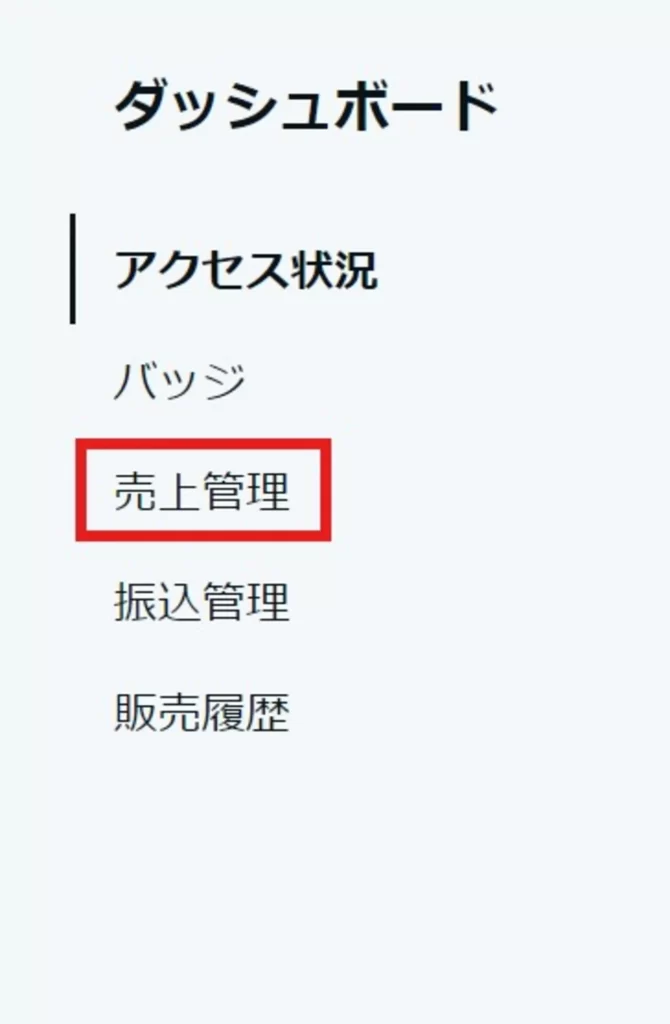

有料記事の売上管理

マイページメニューの「ダッシュボード」からは、有料記事の売上管理に関する確認も可能です。

売上が伸び、確定申告が必要となる場合にも履歴を確認できるので、個人事業主の方も利用しやすい仕様となっています。

noteの「サークル」機能で共通の関心を持つ仲間とつながる

noteでは、「サークル」機能を活用することで、共通の興味や関心を持つ他のクリエイターと簡単につながることができます。

トップページのメニューから「サークル」をクリックすると、現在活動中の様々なサークルを確認できます。 テーマは趣味に関するものから働き方に関するものまでさまざまです。

定期的に会食やミーティングなどを行い、本格的に活動するサークルもありますし、オンライン上での関係を前提としたサークルもあります。

自分にとって有益なサークルがあるか、探してみましょう。

まとめ

noteは、手軽に情報発信を始められるサービスです。自分がコンテンツを発信するだけでなく、ほかのクリエイターの作品を見たり、ほかのユーザーと交流したりと幅広い楽しみ方ができます。

記事作成を気軽に始めたい方や、有料で記事を販売したい方などは、noteを活用してみるのがおすすめです。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT