Manusとは?話題の次世代AIエージェントの特徴や使い方・注意点を徹底解説

Manusとは、自ら考えタスクを実行する中国発の次世代AIエージェントです。

指示を出すだけでAIが情報収集から情報処理、アウトプットの作成まで行うのでユーザーは最小限の指示を出すだけでよく、効率的に業務を進めることができます。また、Manusでは複数タスクの同時進行も可能で、複雑なファイルの処理やレポート作成など様々なシーンで活用できます。

この記事では、Manusの特徴や主な機能、使い方、活用事例について解説します。利用時の注意点も含めてお伝えするので、Manusについて興味がある方や危険性について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

Manus(マヌス)とは

公式サイト:Manus

Manusとは、中国のスタートアップ企業Monicaが開発した、次世代型の汎用型AIエージェントです。従来のチャットボットとは異なり、指示に対して単に応答するだけでなく自らプロセスを考え、計画から実行までを一貫して行うAIとして注目されています。

Manusは、幅広い学習能力と知識を持ち合わせているため、市場調査やデータ分析、コンテンツ作成といった多様な業務タスクを自律的にこなすことができます。ユーザーは思考を文字に起こすだけでよく、「必要な情報の収集」「タスクの計画立案」などの実際に行動しなければいけない部分はManusが処理してくれるため、作業負担がより軽減されるのです。

ManusとDeepSeek違い

ManusとDeepSeekはどちらも中国発の高度なAIツールですが、機能や役割に違いがあります。DeepSeekは、膨大なデータの中から高速かつ高精度に情報を検索・分析することに優れたAIです。一方、Manusは情報の収集だけでなく、ユーザーの指示に基づいて自律的に考え実行に移すことができます。

DeepSeekは「情報を探す作業」に特化しているのに対し、Manusは「情報をもとに考えて動く作業」に特化しているため、情報をすぐに集めたい場合はDeepSeek、情報を調べた上で次の行動までしてほしい場合はManus、と利用目的に応じて使い分けると良いです。

Manusの特徴

ここでは、Manusの4つの特徴をくわしく解説します。

- 自律的にタスクを実行する完全自律型AIエージェント

- 複数のAIが連携してタスクを処理

- AIの処理状況をリアルタイムで確認できる

- ユーザーがオフラインでもタスクを処理

どれもManusを活用する上で大切なポイントとなるので、ひとつずつみていきましょう。

自律的にタスクを実行する完全自律型AIエージェント

Manusは、従来のチャットボットのように聞かれたことに答えるだけではなく、何が必要なのか考えて主体的に行動してくれます。たとえば、「○○についてリサーチをして」と指示すると、目的に応じて要約・分析まで行い、レポートを完成させます。

ユーザーは都度「データを作って」「追加で○○の情報を説明して」と指示する必要がなくなり、よりスムーズかつ効率的に業務を進めることが可能です。また、ManusのAI葉情報を調べる際に自動でブラウザを使ったりファイルを編集したりするので、自立型AIエージェントの中でもワンランク上のサポートを受けられます。

複数のAIが連携してタスクを処理

Manusは、複数のAIが役割分担をしながらタスクを進めるマルチエージェントシステムを採用しています。情報収集を専門とするAI、データ分析を担当するAI、結果をまとめるAIなど専門性の異なるAIが協力することで、タスクの正確性や処理スピードの向上を図っています。

また、複数のAIが同時に動くことにより、複雑で大規模な作業においてもスムーズな処理が可能です。限られた時間でも高い成果を出せるので、タイトなスケジュール間で作業を進める必要がある業務でも役立てられます。

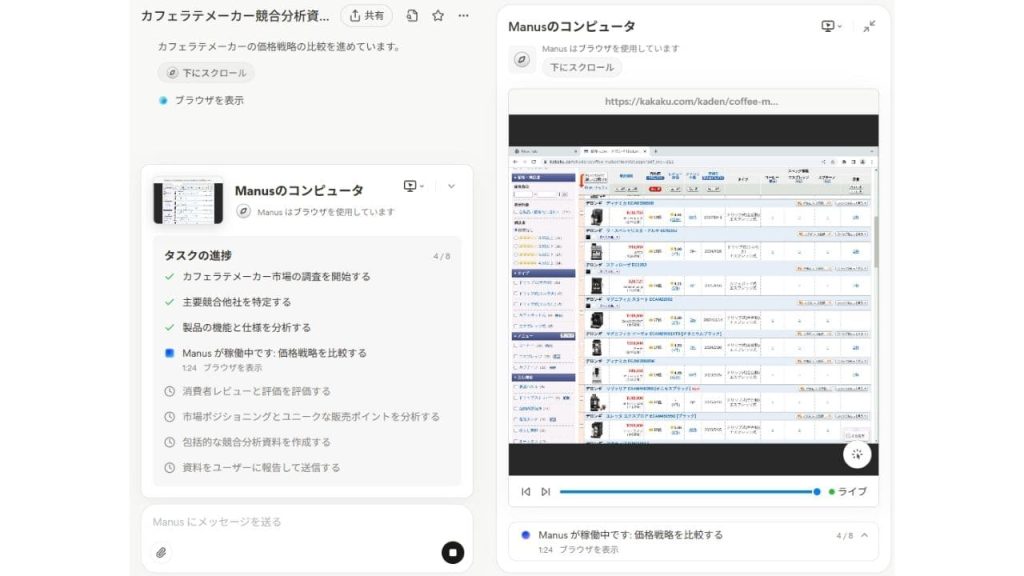

AIの処理状況をリアルタイムで確認できる

Manusでは、AIの思考プロセスと作業状況をリアルタイムで見ることができます。具体的には、Manusの操作画面ではAIが何を考え、どう判断しているかの過程や参照中のウェブサイトを別ウィンドウで確認できます。

処理内容が可視化されることで、AIの行動を把握でき、ユーザーは常に安心してAIに作業を任せられる点は大きな魅力です。また、処理状況を把握しながら指示を加えることもできるので、より柔軟で正確なタスク遂行が可能になります。

ユーザーがオフラインでもタスクを処理

Manusはクラウドベースで稼働するため、ユーザーがデバイスをオフにしたり、インターネットに接続していない間でもタスク処理を続けてくれます。処理が完了すると、メールなどで通知が送られてきて内容をすぐに確認できるため、作業を見逃すこともありません。

クラウドベースにより、AIに処理を任せて別の作業を同時並行で進められるので、長時間かかるデータ分析やレポート作成を依頼した場合でも、他の作業を続けながら処理を依頼できます。

Manusの主な機能

Manusには、多様な情報を処理するマルチモーダル機能や、タスクを効率的に管理するプロジェクト管理機能などが備わっています。ここでは、各機能について説明するので、使える機能を知った上で操作してみましょう。

- マルチモーダル機能

- タスクの自動スケジューリング

- 外部ツールとの連携

では早速、上から順に解説します。

マルチモーダル機能

Manusは、テキストだけでなく、画像・表・コードなどさまざまなデータ形式を同時に扱えるマルチモーダル機能を搭載しています。たとえば、画像認識を行いながらテキストデータを解析し、マーケティング分析レポートとして結果をまとめたり、表データを読み取って統計分析を行ったりできます。

また、グラフの自動生成もでき、プログラムコードのレビューや修正を依頼することも可能です。一つの情報源に頼らない仕組みにより、複数の情報を組み合わせた高度な分析を実現していて、ビジネスシーンや研究分野など幅広い場面において、より正確で説得力のあるレポートを作れます。

タスクの自動スケジューリング

Manusでは、複数のタスクを同時並行で依頼した場合、各タスクの重要度や緊急度をAIが判断し、優先順位付けをする自動スケジューリング機能を備えています。自動スケジューリング機能では、どの作業をいつ実行するべきかを判断してスケジュール化するので、プロジェクトを複数抱えている場合でも無理なく管理できるでしょう。

また、各タスクにはホーム画面からアクセス可能で、進捗や期限を見落とす心配もありません。進行状況も一目でわかりやすく、タスクに遅れが生じている場合でも常に現状を把握可能なので、スムーズな対応につながります。

外部ツールの操作機能

外部ツールの操作機能では、ManusからExcelやブラウザの検索といったツールを操作できます。たとえば、ウェブブラウザを利用して情報を収集したり、Excelでデータを加工したり、コードエディタを使ってプログラムを自動生成したりする操作をManusからできるので、アプリを複数立ち上げて手動で操作する必要がなくなります。

このように、ManusではAIを使って情報を探すだけでなく、外部ツールを用いた情報処理を依頼することが可能です。ビジネスツールや開発環境に直結する実用的なサポートAIとなるので、活用により作業効率の向上を見込めるでしょう。

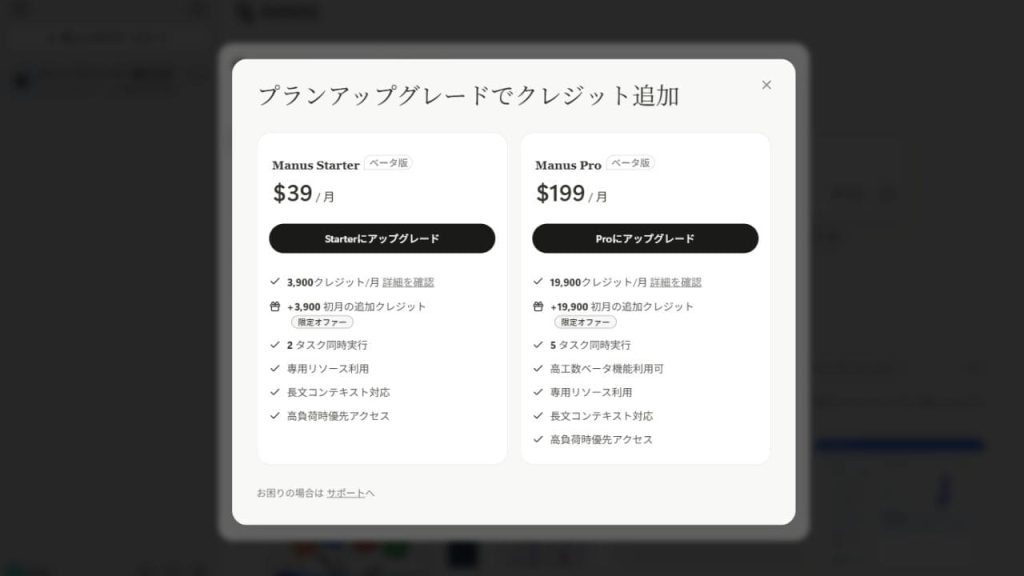

Manus料金プラン

Manusはベータ版として2つの料金プランを展開しています。Manusは無料で使うこともできますが、配布されるクレジット数は限られているので、本格的な活用を考えている場合は有料プランの加入がおすすめです。

| プラン名 | Manus Starter | Manus Pro |

|---|---|---|

| 料金 | 39ドル/月 | 199ドル/月 |

| 月間 クレジット数 |

3,900 クレジット |

19,900 クレジット |

| 初月追加 クレジット |

3,900 クレジット |

19,900 クレジット |

| タスクの 同時実行数 |

2タスク | 5タスク |

| 特徴 | 専用リソース利用 長文コンテキスト対応 高負荷時優先アクセス |

Starterの機能に加えて 最新機能の先行利用が可能 |

Manusの有料プランでは、専用リソース利用による安定した環境下での作業、長文コンテキスト対応による長文や大量の情報の正確な処理が可能です。また、サーバーが混雑している時間帯でも優先的にリソースが割り当てられるので、作業が中断される心配もありません。

Proプランでは、Starterの機能に加えて最新機能を先行体験できたり、使えるクレジット数が増えたりするので、最新技術をいち早くキャッチしたい方や、大規模なプロジェクトに活用したい方におすすめです。

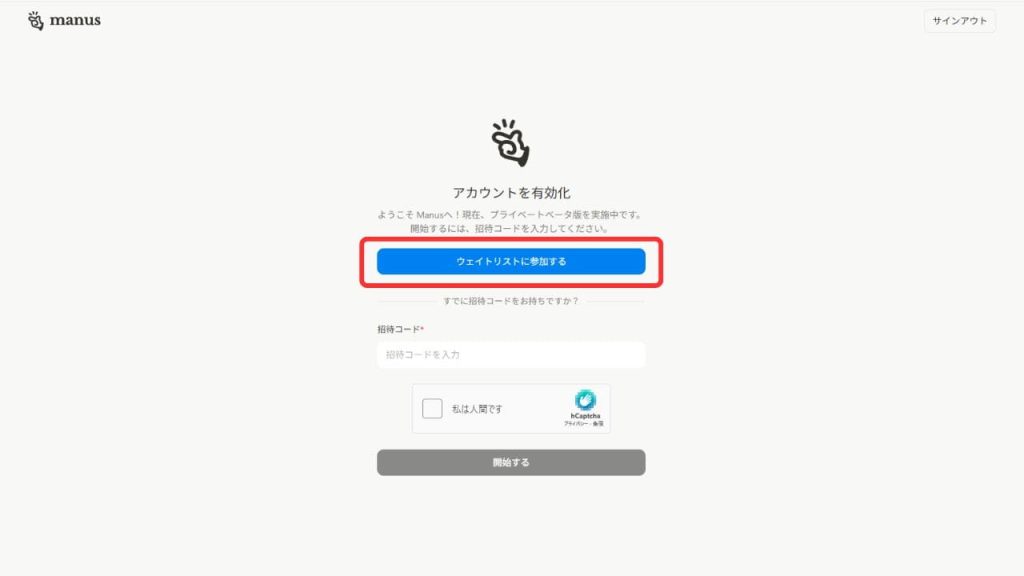

Manusの始め方

25年04月現在、Manusを始めるには招待を受ける必要があります。Manusはベータ版で開発段階のため、誰もが自由に使えるようにしてしまうとサーバーに過剰な負荷がかかったり、安全性に問題が出てしまったりするリスクが高まるため、段階的に利用者を制限しているのです。

Manusを使いたい場合、公式サイトから利用申請が可能です。審査に受かると順次招待コードをもらえるので、早めに申請手続きを済ませておくと良いでしょう。

Manusの招待の受け方

招待を受けたい場合は、公式サイトの右上の「始める」からアクセスします。

必要な情報を入力して「登録」をクリックしましょう。

認証されるとログインできるようになるので、招待を受けたい場合は「ウェイトリストに参加する」をクリックします。

招待の申請画面に進むので、利用目的等を入力したら「リクエストを許可」を押します。

申請完了画面に進むので、審査結果を待ちましょう。※審査は数日~数週間程度かかります。

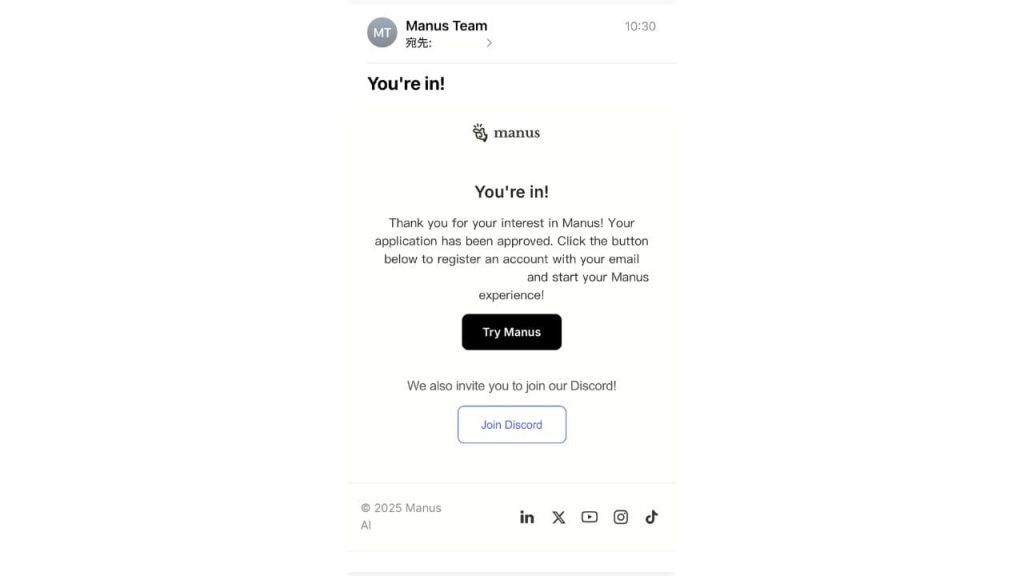

申請が許可されると、Manusから下記画像のようなメールアドレスが届くので、公式サイトからログインすると使用できるようになります。

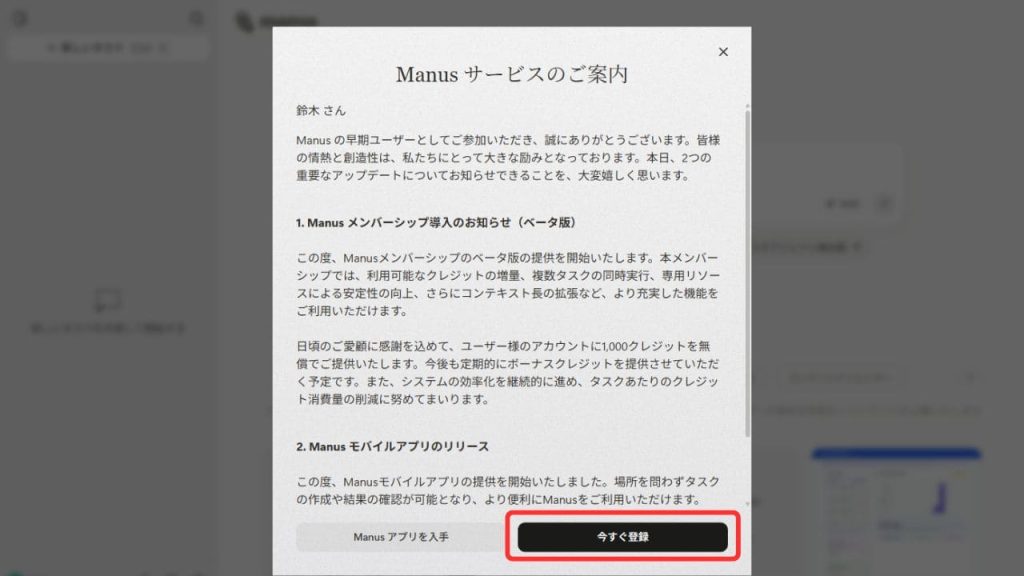

メールを確認後、再度Manusにアクセスすると案内が表示されるので、内容を確認して「今すぐ登録」を選択すると利用が開始されます。

※メールが送信されてから数時間程度待たないと利用できないケースもあります。

Manusの使い方

ここでは、Manusの使い方を解説します。

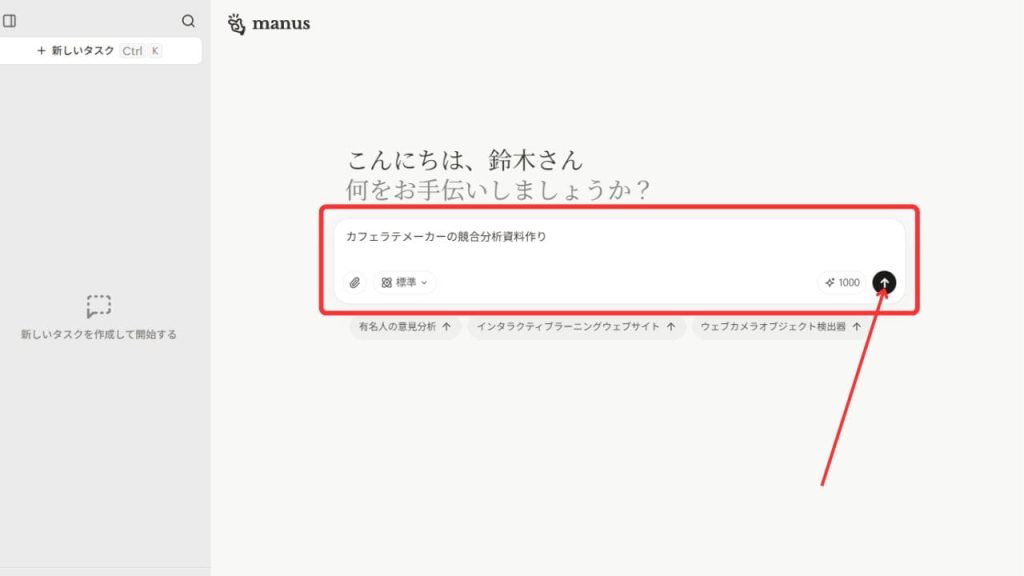

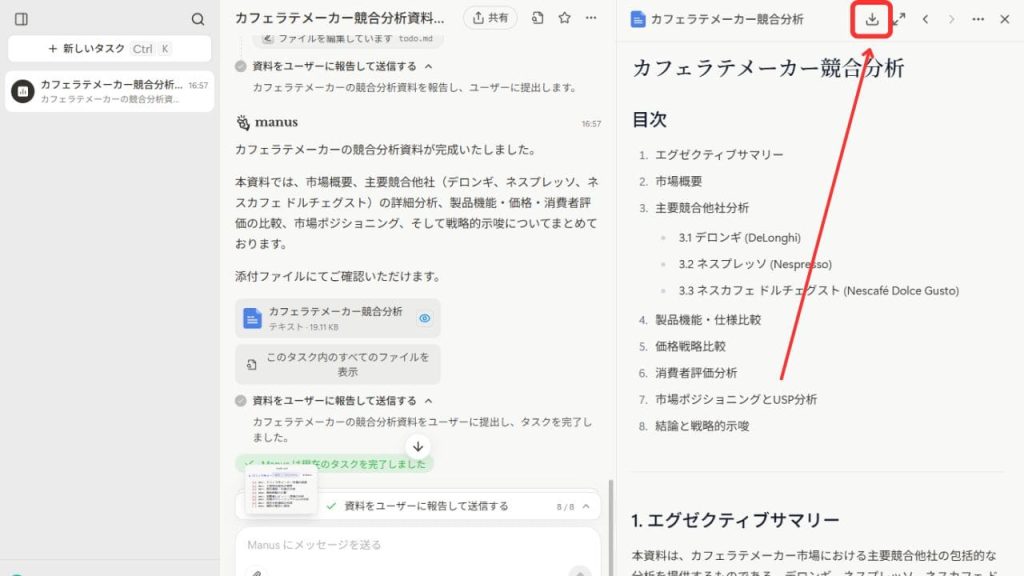

まずはホーム画面から、Manusにタスクを依頼し、ボックス右下にあるボタンをクリックします。今回は、「カフェラテメーカーの競合分析資料作り」と入力します。

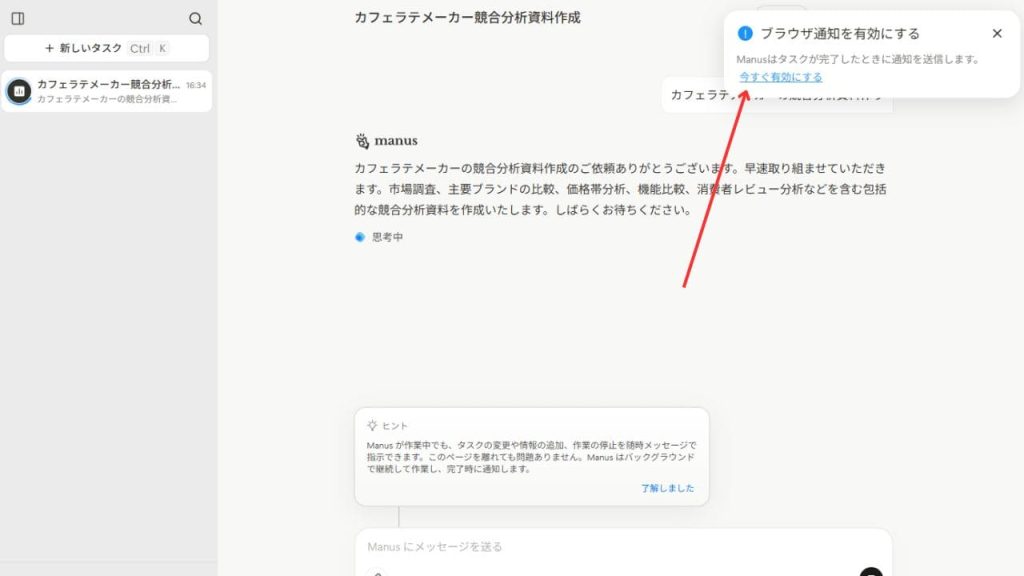

すると、タスクの処理が開始されます。タスクを処理している間は他の作業を行えるので、完了通知を受け取りたい場合は、右上の「今すぐ有効にする」をクリックします。

生成が完了すると、ファイルが添付されます。今回の生成にかかった時間は20分程度です。

添付されたファイルはダウンロードできるので、該当するファイルをクリックしてダウンロードボタンを押しましょう。追加で情報が欲しい場合は、「Manusにメッセージを送る」から「○○の情報を追加して」「グラフを作って」などと指示を出せば、情報が更新されます。

Manusはスマホアプリでも使える

Manusはスマホアプリでも使えます。利用開始時には招待コードが必要となりますが、操作方法はブラウザ版と同様で、AIによる資料作成やデータ分析ができます。(Android/iOSどちらも対応)

また、Manusのアプリ版でも処理中に別の作業ができるため、処理完了を待つ間、別のアプリを開いたりメールの返信をしたりすることが可能です。スマホから簡単に手軽にリサーチを進められるので、スキマ時間を活用して作業を進めたい人におすすめです。

Manusの活用事例

Manusは、ただ情報収集をするだけでなく、市場調査をした上で資料をまとめたり、ストアの売り上げを読み込ませて分析したりと様々な活用方法があります。

ここでは、Manusの活用事例をいくつかご紹介するので、利用時の参考にしてみてください。

新製品開発時の市場分析

Manusを活用すれば、新製品開発時にターゲット市場の動向や競合他社の製品情報を自律的に収集・分析することができます。たとえば、スマートウォッチを開発したい場合、Manusは人気のモデルや機能、価格帯、ユーザー評価などをリサーチし、競合分析レポートとしてまとめます。

商品自体の情報だけでなく、SNS上での口コミ動向や最新技術のトレンド調査も自動で行い、どの機能に需要が高まっているかを具体的なデータとともに提示するので、開発コンセプトを決めたり、搭載する機能を取捨選択したりする際にも活用可能です。

ECサイトの運営分析

ManusにECサイトの売り上げデータなどを読み込ませると、購入率・離脱率・平均注文単価などのKPIを自動でモニタリングし、改善すべきポイントを明確にレポートしてくれます。

たとえば、特定の商品ページで離脱率が高い場合、原因分析を行い、画像改善・価格改定といった具体策の提案を受けられます。リピーターの購買傾向の分析により、ターゲット別のプロモーション施策の自動立案もできるので、Manusの活用により予算を抑えながら効率的なECサイト運営を行えるでしょう。

組織図の作成

Manusに社員情報を読み込ませることで、所属部署や役職、担当業務などのデータを整理し、最適な組織図を自動的に生成してくれます。

海外拠点を含む大規模な企業でも、各地域・各担当の役割分担を明確に示しながら社員情報を整理するので、組織の全体像を一目で把握でき、スムーズな人員配置や連携が可能になります。スキル情報や稼働状況も併せて登録しておけば、AIによるプロジェクトごとの担当者の割り振りも可能で、管理者の負担軽減につながります。

プレゼン資料の作成

複数の情報源から集めたデータをManusに読み込ませることで、情報を自動的に整理し、最適なプレゼン資料を生成できます。たとえば、営業チームがクライアント向けに新サービスを提案する場合、「情報をもとに資料を作って」と指示することで、サービス概要・市場データ・導入効果などを章立てし、必要に応じてグラフも自動で生成します。

追加で指示を出せば、プレゼン対象者(経営層向け・現場担当者向けなど)に合わせたトーン調整も行えるため、手間をかけずに説得力のあるプレゼン資料作りができるでしょう。

スケジュール調整

Manusでは、対象者の予定をダウンロードするだけで、最適なスケジュールを自動で調整してくれます。手動でのスケジュール調整では、空き時間を確認したり連絡を取り合ったりする手間が発生しますが、Manusなら一度の指示で完了できるので、調整にかかる時間と労力を削減できます。

スケジュール調整できる上限人数はなく、メンバーが10人以上いる場合でも、全員の予定を整理し、最適な日程を素早く提案可能です。また、急な予定変更が生じた場合、すぐにスケジュールを再調整し、複数の候補日を自動で提示するので、ビジネスシーンやイベント開催など幅広いシーンでスケジュール調整を楽にできます。

Manusの注意点

Manusを利用する際は、以下の注意点に気を付けるようにしましょう。

- 機密情報は入力しない

- 誤情報が出力される可能性がある

それぞれの注意点を分かりやすく解説します。

機密情報は入力しない

Manusでは、個人情報(氏名、メールアドレス、パスワードなど)、入力内容、ファイルアップロード、フィードバック、出力情報、AIとのコミュニケーション内容を収集しています。情報は、サービス向上や新機能開発、安全性確保のために使用するものであり、正当な理由なく第三者に渡されることはありませんが、万が一の情報漏洩リスクに備えて機密性の高い情報は入力しないように注意すると良いです。

また、公式では、削除要求があった場合には速やかに対応するという記載もされているので、何らかのトラブルが生じた際は相談窓口に連絡するようにしましょう。

誤情報が出力される可能性がある

Manusは、マルチエージェント機能を備えた正確性の高いAIツールですが、必ずしもすべて正確な情報だけを出力するわけではありません。特に、データが少なかったり情報の更新頻度が高かったりする情報では、不正確な解釈をしている可能性があります。

ビジネスシーンなどでManusを活用する場合、そのまま使うと誤情報を世の中に流してしまうケースもあるので、複数の情報源と照合し内容の正確性を確認しておくと良いです。

Manusに危険性はある?

基本的にManusは危険性は少ないですが、情報の取り扱いには注意が必要です。Manusは、クラウド上でデータを処理する仕組みであるため、万が一のサーバー障害や外部からのサイバー攻撃を受ける可能性もゼロではありません。

Manusに限らず、どのツールにおいても起こり得ることですが、危険性を正しく理解し、適切に利用していくことで安全性を高められるので、機密情報は入力しない、アップロードするファイルの中身を確認するなどの注意点を意識しながら活用しましょう。

Manusの安全性に関する規約

Manusのプライバシーポリシーでは、以下のように記されています。

私たちは、お客様の個人情報の安全性を包括的に保護することを目的として、合理的な技術的、管理的、組織的対策を講じています。これらの保護措置は、オンラインおよびオフラインの両方の環境を対象としており、個人情報の紛失、誤用、不正アクセス、漏洩、改ざん、または破壊を防止することを目的としています。(ChatGPTによる翻訳)

要約すると、Manusは利用者の個人情報を保護するために、セキュリティリスクを最小限に抑える体制が整えられているということです。また、収集されたデータにおいても、安全に管理し利用目的に応じてのみ使用されることが明示されています。

ターゲティング広告目的で第三者に販売・共有することはないともはっきり記載されていて、Manusではユーザーのプライバシーを尊重されています。

Manusまとめ

今回は、Manusの特徴や主な機能、料金プラン、活用事例、注意点について解説しました。押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

- Manusは中国発の次世代型汎用AIエージェント

- 指示を出すだけで、情報収集からタスク実行、アウトプット作成まで自律的に行ってくれる

- 使用するためには招待コードが必要(サイトから利用申請可能)

- リアルタイムでAIの処理状況を確認でき、オフライン時でもタスクを進められる

- 機密情報の取り扱いには注意が必要だが、プライバシー保護体制も整っていて基本的には安全

Manusは中国発の凡用型AIエージェントであり、AIが指示に応じて自動で資料作成やデータ分析、スケジュール調整などを幅広く対応できる点が特徴です。スマホアプリでの利用や外部ツールとの連携も可能で、外出先からタスクを依頼したり、Manusから外部ツールにアクセスしたりと、アプリを行き来する手間がなくなり作業効率を高められます。

基本的に危険性はないですが、機密情報の入力には注意する必要があり、出力された情報の正確性を確認することも大切です。また、現在は招待制で運営されているため、招待コードがない場合はサイトから申請を行う必要がありますが、ビジネスシーンから日常業務の効率化まで幅広く活用できるAIツールなので、興味がある方はぜひ試してみてください。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT